|

(Dessin réalisé au primaire) Contactez-moi : cejean@charleries.net |

Les charleries Bienvenue sur mon blogue, Ce blogue contient des souvenirs, des anecdotes, des opinions, de la fiction, des bribes d’histoire, des récréations et des documents d’archives. Charles-É. Jean

|

|

Saint-Mathieu-de-Rioux |

|

|

#

3410

28 janvier 2017

Le prochain anniversaire

Dans la monographie

Saint-Mathieu-de-Rioux raconte son histoire, j’ai écrit :

« Le centenaire de Saint-Mathieu aurait dû

être célébré en 1958 pour souligner l’érection de la paroisse. Il est

probable que ce détail ait échappé au curé Alfred Bérubé et aux

marguilliers de l’époque. Quand l’abbé Gérard Cayouette est nommé curé

en 1959, il réalise cet oubli.

Il aurait pu

alors choisir 1965 pour commémorer l’érection civile de la paroisse,

mais comme, selon la tradition, il revient à la fabrique de souligner un

tel événement, il préfère attendre 1966 qui est le centième anniversaire

de l’arrivée du premier curé résident. C’est donc la première fois en

1966 qu’on souligne un anniversaire de la paroisse par des festivités. »

En 1966, 1991

et 2016, on a fêté respectivement le 100e, le 125e

et le 150e anniversaire de la paroisse. Pourtant, ce n’était

pas un anniversaire de la paroisse. On soulignait l’arrivée du premier

curé résident. La Fabrique en 1966 et en 1991 en avait décidé ainsi. La

municipalité en 2016 a fait de même. À partir de la première décision de

la fabrique, les autres se sont enchaînées.

Quand j’ai

écrit la monographie de Saint-Mathieu-de-Rioux, j’étais toujours mal à

l’aise de parler d’anniversaires de la paroisse, car le fondement

historique ne justifiait pas ces appellations. Je n’avais pas le choix.

Les autorités religieuses puis civiles en avaient décidé ainsi.

Pourtant,

Saint-Anaclet-de-Lessard dont l’érection canonique a eu lieu en 1858, la

même année que Saint-Mathieu, et l’érection civile l’année suivante a

fêté son 150e anniversaire en 2009, sept ans avant

Saint-Mathieu.

Dans ce

contexte, quatre options se posent :

1. Fêter le

175e anniversaire d’érection de la paroisse en 2033.

2. Fêter le

175e anniversaire d’érection de la municipalité en 2040.

3. Fêter le

175e anniversaire de l’arrivée du premier curé résident en

2041.

4. Fêter le

200e anniversaire de fondation de Saint-Mathieu-de-Rioux en

2030.

Dans la

dernière option, on ne parle pas de paroisse ni de municipalité tout

comme le font Québec et Montréal, par exemple. Québec a vu arriver

Samuel de Champlain en 1608. On a fêté le 400e anniversaire

de fondation en 2008. Montréal a vu arriver Pierre de Maisonneuve en

1642. On fête le 375e anniversaire de fondation en 2017.

Personnellement, j’opte pour l’option 4. Je laisse au soin des Mathéens

et Mathéennes de discuter de cette proposition pour qu’une décision soit

prise quand le temps sera venu. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3370

12 janvier 2017 Les contes à Saint-Mathieu-de-Rioux

Le 20 août dernier, Georgette et moi avons été

invités à participer aux festivités du 150e anniversaire en

racontant des « Charleries » de Monsieur Charles-Édouard Jean,

écrivain et professeur de mathématiques.

Ce fut une très belle soirée où 65 personnes

ont tendu l’oreille pour les faire rêver de leurs jeunes temps à

Saint-Mathieu-de-Rioux. Plusieurs nous ont dit après la soirée « J’ai

pensé à mon grand-père… Je l’imaginais là…» « Ça fait du bien… une

soirée comme ça ». Aux dires des organisateurs, ils n’attendront pas 150

ans pour recevoir d’autres conteurs!

Pour nous, ce fut une expérience très

enrichissante d’entrer dans des personnages avec toutes leurs émotions

de ce temps-là et surtout d’entrer en communication avec les gens

présents, de jaser, d’échanger avec eux. Espérons revivre ces beaux

moments.

Nous suggérons d’ajouter un autre volet aux

« Charleries », soit de les

présenter aux étudiants dans les écoles de la région. Comme on dit : «

Il faut savoir d’où on vient pour savoir où l’on va ». Avec les

histoires de monsieur Jean, nous savons d’où nous venons …

La Porte ouverte sur les mots

#

1 522 rue

du Chanoine Page, Rimouski, G5N 1G9 www.laporteouvertesurlesmots.com

grenaud18@hotmail.com

projeandaniel@hotmail.com

418-731-0055

Texte et photo : Georgette Renaud et

Daniel Projean, auteurs et conteurs/formateurs. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3330

27 décembre 2016

Conférence de Bernard Vachon

Je reproduis avec plaisir le texte d’une

conférence prononcée par Bernard Vachon le 17 septembre 2016 à

Saint-Mathieu-de-Rioux, lors d'une soirée organisée dans le cadre des

Fêtes du 150e anniversaire de la municipalité.

…………………..

« Évolution

de la ruralité à Saint-Mathieu » Conférence

dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de la municipalité

de Saint-Mathieu-de-Rioux1 17 septembre

2016

Bernard

Vachon, Ph.D.

Professeur

retraité de l’Université du Québec à Montréal

Spécialiste

en développement local et régional

Résident au

Rang 5, Saint-Mathieu-de-Rioux. ____________________________________________

Je voudrais tout d’abord féliciter

les membres du Comité organisateur des Fêtes du 150e et les

très nombreux bénévoles qui, depuis le mois de février dernier, ont

offert un programme diversifié d’activités et d’événements pour

souligner en grand cet anniversaire de la municipalité. Un merci aussi

aux organisateurs de cette soirée spéciale pour leur aimable invitation.

D’entrée de jeu, je veux profiter

de ce temps de parole pour vous dire combien, mon épouse Francine et

moi, ainsi que nos trois garçons, sommes reconnaissants au hasard de la

vie de nous avoir conduits dans le rang 5 de St-Mathieu-de-Rioux où, un

20 juin 1979, nous avons déposé nos valises, il y a de cela 37 ans.

L’accueil de la population a été des plus chaleureux et notre projet

d’élevage ovin et de remise en état des terres et des bâtiments de la

ferme nouvellement acquise a bénéficié des conseils et des talents de

nombreuses personnes qui sont devenues des amis. Je salue ici la famille

agricole Omer Beaulieu, les menuisiers Gilbert Jean, Roger Jean, Bill

Moore et Gervais Tanguay, l’électricien et plombier Raynald

Vaillancourt, les mécaniciens Jean-Paul et Sabin Vaillancourt, les

garagistes Michel Vaillancourt et avant lui son père. Les rêves qui nous

animaient à notre arrivée se sont pour la plupart réalisés allant même

au-delà de nos vœux.

La communauté de

Saint-Mathieu-de-Rioux fête cette année 150 ans d’histoire. 150 ans qui

ne se sont pas écoulés comme un long fleuve tranquille, des périodes

sereines, d’autres troubles ayant marqué son parcours. C’est ce dont je

voudrais vous entretenir ce soir.

1. La phase d’occupation et de développement du

territoire

C'est au milieu du XIXe siècle que des hommes,

à l'étroit sur le littoral, entreprennent la conquête du haut-pays et

défrichent les premières terres.

Le premier qui s'aventura dans les concessions

de la future paroisse de Saint-Mathieu fut Michel Jean.

Natif de Saint-Jean-Port-Joli, il était maçon de profession.

Il s'établit d'abord à Trois-Pistoles puis prit possession

d'une terre située à environ huit arpents à l'ouest de l'église

actuelle de St-Mathieu. Dès

son arrivée en 1830, il travailla avec acharnement à défricher son lopin

de terre. Il ne pouvait

compter que sur sa famille et trois amérindiens de la nation Micmac

établis déjà en ces lieux : Abraham René, Jeannot René et Isaac René.

Après trois ans de labeur soutenu, il alla

vendre des échantillons de sa récolte à Trois-Pistoles.

On fut étonné de constater qu'il était possible de vivre à cet

endroit et bientôt d'autres suivirent la trace du pionnier.

Ainsi commença le mouvement de colonisation du

territoire qui allait devenir la paroisse, puis la municipalité de

Saint-Mathieu-de-Rioux.

Au sud de Saint-Simon, le site choisi pour

ériger le nouveau village est splendide.

On imagine l'émerveillement des pionniers : deux grands lacs

allongés encastrés dans une vallée radieuse, dominée par un éperon

rocheux, site idéal pour y construire la première église et le noyau de

village.

La reconnaissance d'un bon potentiel agricole

et la présence d'un microclimat dû à l’étendue des lacs attirent de

nouvelles familles. La vie

s'anime. On ouvre des rangs,

on sème, on bâtit. Les

espoirs sont sans limites.

On est de la race des bâtisseurs de pays, de pays où la vie rurale est

porteuse d'avenir.

Des fermes surgissent ici et là, mais aussi des

commerces et les services nécessaires au bon fonctionnement de la

communauté naissante.

Les travaux de la première chapelle débutèrent

en février 1861. La

construction alla bon train puisque l'église fut bénite le 15 juin de la

même année.

Durant plus d’un siècle, la petite communauté

de Saint-Mathieu allait se développer sur la base de trois piliers :

l’activité agricole et forestière, l’industrie artisanale, les commerces

de proximité et les services publics à la population.

1.1 La

croissance démographique

Toute cette activité s’accompagna de

l’arrivée de nouvelles familles et la population s’accrut à un bon

rythme. Alors que 15 personnes étaient établies dans le rang 3 en 1858,

le nombre de résidents passa à 880 en 1870, puis à 1 333 dix ans plus

tard (1880). Ces chiffres diminuèrent toutefois dans les années

suivantes puisque les statistiques révèlent une population totale de

1 000 habitants en 1887 et de 930 en 1890. Cette décroissance rapide

s’explique par le départ de plusieurs jeunes hommes et jeunes familles

vers les États de la Nouvelle-Angleterre pour y travailler dans les

usines, notamment les filatures.

Un nouveau palier est atteint vers 1950

alors que la population est de 1 200 habitants. Dans un effort pour

garder leurs enfants dans la paroisse, les pères fractionnent leur

propriété en petites unités. Ainsi, une terre de 10 arpents de front par

30 de profond sera subdivisée en 2 ou 3. Mais on constate rapidement

qu’une terre de 2 ou 3 arpents de front fait difficilement vivre une

famille. Les sols cultivables apparaissent bientôt surpeuplés, ce qui

entraîne un nouveau mouvement d’exode vers les villes où la croissance

industrielle a grand besoin de main-d’œuvre.

1.2 L’activité agricole et forestière

En 1878, la municipalité compte déjà 90

fermes : 48 sont établies dans le rang 3, 24 au rang 4 et 12 dans le

rang 5. Un faible nombre dans le rang 6 et au village.

Le nombre maximum de fermes sera atteint en

1891 alors que 122 propriétés agricoles sont enregistrées. Ce nombre

passera à 87 en 1921, à 89 en 1931, à 105 en 1941, à 78 en 1961. Il

s’agit de petites fermes familiales polyvalentes, dont les activités

sont principalement tournées vers la satisfaction des besoins de base de

la famille.

Dans les rangs, les fermes se succèdent sans

discontinuité ; pas de sols en friche, les clôtures de perches sont bien

alignées et les bords de chemin soigneusement entretenus.

Les tracteurs ont fait leur apparition dans les champs au cours

des années 50, mais les chevaux sont encore bien présents : on en

comptait 42 dans le seul rang 5.

Les années 1950, c'est la décennie de

l'électrification dans les rangs.

L'ampoule vient remplacer la flamme vacillante du fanal.

Quel bonheur d'aller traire les vaches à la lumière électrique.

Un ancien me rappelle : « Avant l’arrivée de l’électricité, on

allait traire les vaches deux seaux d’eau dans les mains et l’anse du

fanal dans la bouche. Les risques d’incendie étaient toujours présents à

l’étable comme à la maison où l’on s’éclairait à la lampe à l’huile ».

Quelques appareils nouveaux font leur entrée dans les foyers pour

alléger les tâches domestiques.

À partir du milieu des années 1950, les

incitations à la spécialisation, l’introduction de la mécanisation,

l’adoption de nouvelles méthodes culturales, (et plus récemment la

robotisation de certaines tâches), accélèrent les phénomènes d’abandon,

de regroupement et de restructuration des fermes. Et les problèmes de

relève ne sont pas sans incidences sur l’évolution de l’activité

agricole.

L’activité

forestière a connu une évolution analogue. Pour approvisionner les

trois moulins à scie et les usines de transformation qui se sont

implantées sur le territoire de Saint-Mathieu, les coupes de bois sur

les réserves forestières de la Brown Corporation et la concession

forestière accordée à même les terres publiques de l’ancienne seigneurie

Nicolas-Rioux, créaient plusieurs emplois saisonniers. La disparition

des scieries locales et des usines de transformation, conjuguée à

l’introduction progressive des technologies performantes d’abattage et

de débardage, ont contribué à éliminer la plupart des emplois en forêt.

L’usage aujourd’hui des équipements multifonctionnels explique la

disparition presque complète du métier de bûcheron remplacé par celui de

chauffeur de machineries lourdes sophistiquées appartenant à des

entreprises de l’extérieur. 1.3 L’industrie artisanal

L’industrie artisanale est particulièrement

florissante à Saint-Mathieu jusqu’au milieu des années 1960. Cette

activité industrielle compte un moulin à farine à la décharge de la

rivière Neigette (Faubourg du moulin), trois moulins à scie (le dernier

au village a été détruit par un incendie en 1991), une beurrerie2,

une usine de boîtes à beurre3 et de boîtes à pommes, une

autre de coffrets d'écoliers, de chaises, de râteaux à foin, de manches

de haches, de talons de souliers, de pattes de meubles, etc.

Toutes ces activités composaient une économie

de production dynamique (agriculture, foresterie, industrie) qui créait

de nombreux emplois réguliers et saisonniers.

Les familles étaient nombreuses et l'ouvrage ne

manquait pas. Bien sûr, la vie était rude, mais chacun se sentait

solidaire de sa communauté et l'on ne calculait pas les heures passées

aux champs ou à l'usine.

On n'était pas riches certes, mais qu'est-ce

que la richesse ? Plusieurs m'ont dit qu'on mangeait bien, qu'on

s'amusait fort et que le soir venu on dormait profondément.

N'est-ce pas là une forme de richesse, cependant très éloignée de

nos critères actuels de consommation et d'accumulation matérielle ?

1.4 Activités commerciales et services à la population

Isolée des centres urbains et des grands

circuits nationaux, l'économie d’autrefois est rurale et locale.

Ainsi en est-il de la vie sociale.

Celle-ci s'écoule dans une forme d'autarcie dont les règles sont

définies sur la base des ressources humaines, naturelles, financières et

techniques du milieu. L'ingéniosité, le talent et la détermination sont

facteurs de progrès et de réussite.

Dans un tel univers, la concurrence qui déstabilise la

rentabilité d'une entreprise ne vient pas de Chine ou du Mexique, mais

d'un village ou d'une petite ville voisine.

L'apogée de la communauté rurale de

Saint-Mathieu est atteint au cours des années 50 alors que la population

culmine à quelque 1200 habitants (elle est d'environ 670 aujourd'hui) et

que l’activité économique est intense.

Au village, noyau multifonctionnel de la

communauté, la vie est trépidante.

Pas de centre d'achats à vingt minutes de voiture. Toute la

vitalité de Saint-Mathieu repose sur sa capacité à offrir du travail et

à satisfaire les besoins de sa population.

Durant les mois paisibles d'hiver, plusieurs vont bûcher dans les

chantiers pour accumuler quelques dollars nécessaires à l'achat d'un

équipement de ferme ou à des travaux de construction. Dans les maisons

on organise des veillées où l’on se rassemble pour danser et chanter.

Vers 1937, un relevé de la population active

révèle que la paroisse compte 5 commerçants, 1 forgeron, 1

ferblantier-plombier, 43 journaliers (hommes de ferme, menuisiers,

charpentiers, etc.), 7 domestiques, qui s’ajoutent aux 92 cultivateurs.

Au milieu des années 1950, le village compte un

magasin général et deux coopératives à caractère agricole, trois

magasins d'alimentation, une quincaillerie, une bijouterie, une

meunerie, un abattoir, deux hôtels, deux maisons de pension, trois

garages avec atelier mécanique, deux postes d’essence, une

cordonnerie-sellerie, un bureau de poste, une caisse populaire (créée en

1937), deux ateliers de menuiserie, une forge, et une multitude de

petits services établis dans des foyers privés :

couture, coiffure, tissage...

Au centre du village se dresse une grande écurie où sont gardés

les chevaux pendant que l'on fait ses emplettes ou que l'on assiste à la

messe.

Les offices religieux, nombreux et fréquentés

assidument par la grande majorité de la population jusqu’à la fin des

années 1970, sont assurés par un curé et un vicaire qui habitent en

résidence au presbytère.

Quant à l’enseignement des jeunes, chaque rang

a son école (deux dans le rang 3) et un couvent tenu par des religieuses

ainsi qu’une école sont implantés au cœur du village. L’ensemble des

écoles accueille plus de 300 enfants (la seule école qui dessert

aujourd'hui toute la communauté compte moins de 40 élèves). Suite aux

recommandations du rapport Parent des années 60, les écoles de rang sont

abandonnées et les élèves sont regroupés dans une nouvelle école

construite au village. Un service d’autobus scolaire assure le transport

des élèves.

À Saint-Simon, le village voisin sis dans les

basses terres du Saint-Laurent, le train apporte le sucre, la mélasse et

autres denrées que les commerçants achètent en grosse quantité.

La plateforme de la gare est le lien avec le reste du monde.

On y vient pour accueillir des êtres chers ou pour aller visiter

de la famille. Parfois,

c'est pour aller tenter sa chance ailleurs.

La combinaison de toutes ces activités a généré

durant plusieurs décennies une économie de production et de services

assurant le dynamisme et la croissance de la communauté de

Saint-Mathieu.

2.

Puis survient la rupture

Dès le début des années 1960 les premiers

signes d’effritement et de déséquilibre se manifestent.

Les frontières de l'économie locale reculent.

Le marché du lait prend une ampleur nationale et de nouvelles

règles de production (quotas) et de conservation sont imposées. Ceux qui

ne peuvent y répondre sont écartés.

La taille des fermes s'agrandit par souci de rentabilité

entraînant la disparition de plusieurs petits producteurs.

En 1962, le gouvernement fédéral accepte

l'entreposage du beurre dans des boîtes de carton.

Une décision fatale pour l'usine des frères Dionne, la plus

importante entreprise de boîtes à beurre au Canada, offrant des dizaines

d'emplois pour la population de Saint-Mathieu. Il était impossible de

concurrencer la boîte de carton, ce qui signifiait la mort de cette

entreprise.

Le ramassage et la concentration du lait dans

des usines régionales de transformation entraîne la fermeture de la

beurrerie locale et la perte de ses emplois.

En 1976, on dénombre 25 fermes seulement dans

la municipalité, plus que 6 en 1997 et 5 en 2016, soient deux fermes

laitières, deux fermes ovines et un vignoble. À ces entreprises

agricoles s’ajoutent 24 producteurs de sirop d’érable.

Depuis la fin des années 1970, des centaines

d’hectares ont été retournés à la forêt, principalement dans le cadre

des programmes gouvernementaux de reboisement…, avec la bénédiction du

ministère de l’Agriculture, soustrayant d’autant ces superficies à la

production agricole.

Précisons que les 5 fermes actuelles produisent

en volume autant, sinon davantage que la centaine de fermes du début du

siècle dernier. Cependant, du fait de la forte mécanisation,

l’agriculture d’aujourd’hui crée bien peu d’emplois, soit à peine un

emploi par ferme, secondé par un employé à temps partiel.

Le réseau routier s'améliore et l'automobile se

généralise, ce qui contribue à briser l'isolement villageois et à rendre

les villes voisines, Trois-Pistoles, puis Rimouski et Rivière-du-Loup,

plus accessibles. Les commerces locaux font face désormais à la

concurrence des centres urbains.

La disparition des chevaux, la généralisation

de l’automobile et l’achat dans les villes régionales entraînent la

fermeture de plusieurs petits métiers et commerces locaux.

Le recul des frontières économiques

s'accompagne du recul des frontières sociales et culturelles. Les élèves

du niveau secondaire vont à la polyvalente de Trois-Pistoles et ceux qui

poursuivent leurs études partent pour de longs mois vivre dans les

centres urbains. La télévision favorise par ailleurs la pénétration des

valeurs de la société urbaine.

Cette ouverture sur l'extérieur entraîne un

affaiblissement progressif de l'économie locale et un effritement de la

cohésion sociale et culturelle.

Les emplois perdus dans le secteur agricole, l’activité

commerciale et la transformation artisanale, ne sont pas remplacés par

des emplois des secteurs de la grande industrie et des services

spécialisés.

Faute d'emploi local, une partie de plus en

plus importante de la population n'a d'autre alternative que l'exode.

L'exode rural fait ainsi suite à l'exode agricole.

Ceux qui partent sont généralement des jeunes attirés par la

perspective d'emplois plus nombreux et variés à la ville, mais aussi par

l'image d'un mode de vie facile et excitant.

Ces départs privent la communauté d'éléments dynamiques porteurs

d'avenir. La population

restante est réduite et vieillissante.

Ces tendances se sont maintenues et accentuées

jusqu’au milieu des années 1970.

Au début, la vitalité démographique et économique de la

communauté a pu atténuer la portée des changements.

Mais, sans un apport d'énergies nouvelles, l'épuisement allait

inévitablement se manifester.

Doucement, insensiblement tout d'abord, puis de façon de plus en

plus marquée.

Saint-Mathieu, au même titre que des centaines

d'autres municipalités rurales au Québec, est progressivement engagée

dans la spirale de la dévitalisation dont l'issue est inquiétante. À la

fin des années 1960, dans le cadre des travaux du Bureau d’aménagement

de l’Est du Québec (BAEQ), la fermeture des rangs 4 et 5 a été

envisagée.

La structure économique traditionnelle étant en

déclin et offrant peu de perspectives de reprise, sur quelles bases

nouvelles, en fonction de quelles orientations, pouvait-on insuffler un

dynamisme renouvelé à la communauté de Saint-Mathieu-de-Rioux ?

Des initiatives sont lancées, des projets

voient le jour, des personnalités s’affirment dans les efforts de

relance. Messieurs Adrien Ouellet et Georges Théberge notamment,

s’avèrent particulièrement dévoués à la création d’entreprises pour la

mise en valeur des ressources locales. Ils contribuent à la création de

la Société d’exploitation des ressources des Basques (SER des Basques)

et de l’usine de charbon de bois,

Produits forestiers basques.

Mais il faut davantage. Et l’économie de

production (agriculture, foresterie, transformation) ne semble pas la

voie exclusive de la redynamisation de la communauté de Saint-Mathieu.

D’autres avenues sont à explorer et à promouvoir. Elles se trouvent dans

la mise en valeur des atouts du milieu naturel et la qualité d’accueil

de la communauté.

Saint-Mathieu réinvente sa ruralité :

agriculture, résidence, villégiature et plein air

Dans le respect de son

authenticité et de l'harmonie de ses paysages, Saint-Mathieu réinvente

sa ruralité pour une meilleure adaptation au contexte contemporain. À

travers une combinaison d'éléments où s'enchevêtrent activités agricoles

et télétravail, culture de la vigne et ébénisterie, résidences

permanentes et villégiature, activités de plein air et services de

proximité, la vie rurale de St-Mathieu se recompose sur de nouvelles

bases. Une métamorphose profonde s'opère de laquelle émerge une ruralité

redessinée, celle du XXIe siècle, faite de diversité et de cohabitations

inédites.

Saint-Mathieu veut résolument offrir une

alternative désirable à la ville. Que ce soit pour s’y installer à

demeure, pour la durée d’un séjour saisonnier ou pour la pratique d’une

activité sportive, Saint-Mathieu a beaucoup à offrir : centre de plein

air, station de ski, parcours de golf, club de chasse et pêche, terrains

de camping, chalets… et avant tout, une qualité de vie. Une nouvelle

vocation émerge. Un village du futur est en ébullition.

Nos pionniers

et leurs descendants ont façonné, sur près d'un siècle et demi, une

communauté rurale agroforestière dotée d'une petite activité

industrielle de sciage et de fabrication artisanale. La communauté

d'aujourd'hui invente une ruralité nouvelle fondée sur une mixité

d'activités dont l'axe central repose désormais sur le récréotourisme,

la fonction résidentielle et la villégiature. La vie rurale de

Saint-Mathieu est dorénavant faite de diversité et de cohabitation, dans

le respect profond de son authenticité et de l'harmonie des lieux.

Conclusion : le devoir de la protection

Le défi qui se pose au futur de la communauté

de Saint-Mathieu-de-Rioux est à la portée de la population locale, des

élus, des organismes, des entrepreneurs : c'est celui de la cohésion

sociale, de la solidarité, de la qualité de vie.

Malgré l'attraction persistante des grands

centres urbains, un nombre croissant d'entreprises, d'individus et de

familles sont sensibles aux avantages des petites communautés et à

l'environnement rural. Faisons en sorte que la municipalité de

Saint-Mathieu soit un milieu où il fait bon vivre, travailler, se

divertir et s'épanouir.

Alors qu’en plusieurs lieux au Québec, la

ruralité redevient attractive et désirable, il n’est pas utopique de

croire désormais en un renversement spectaculaire de la tendance au

déclin des dernières décennies, introduisant sur le territoire de

Saint-Mathieu des forces capables de bouleverser en profondeur la

structure économique et provoquer un renouveau démographique à l'origine

d'un mouvement de reconquête et de recomposition du territoire.

La diversité et la qualité des services aux

familles et aux entreprises, la protection et la mise en valeur de

l'environnement naturel et bâti, la consolidation de l'appartenance

territoriale et l'affirmation de l’identité culturelle, la concertation,

le partenariat et la solidarité... deviennent des éléments fondamentaux

du projet de société à se donner pour l'avenir durable de la

municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux.

La qualité de notre milieu naturel composé de

lacs, de rivières, de sentiers, de champs en culture, de forêts et de

paysages sublimes, est la première richesse sur laquelle bâtir l’avenir.

Sachons protéger et mettre en valeur intelligemment ce patrimoine

naturel. Il devient un facteur d’attractivité et d’implantation pour des

travailleurs indépendants, des petites entreprises, des familles, des

villégiateurs et des amateurs de plein air, lesquels génèrent une

économie résidentielle (de consommation) complétant avantageusement une

économie de production qui s’est affaiblie au cours des dernières

décennies. Devenons une communauté rurale du XXIe siècle, désirée,

fréquentée, occupée…, et jalousement protectrice de son cadre de vie.

Bibliographie

Album souvenir, Centenaire de

Saint-Mathieu, 1866-1966, Saint-Mathieu 1966.

Jean, Charles-Édouard et Marjolaine Bernier ;

Saint-Mathieu-de-Rioux raconte son

histoire. Livre du 150e anniversaire de la municipalité

de St-Mathieu-de-Rioux.

Institut de la statistique du Québec ;

La population des régions

administratives, des MRC et des municipalités du Québec,

Gouvernement du Québec, 2016

Jean, Charles-Édouard ;

Saint-Mathieu-de-Rioux raconte son

histoire (1830-2016).

Vachon, Bernard (sous la direction de)

; Le Québec rural dans tous ses

états, Boréal, Montréal 1991, 314 p.

Vachon, Bernard, "Le peuplement des régions

rurales du Québec face aux phénomènes de dénatalité et de

désurbanisation", in Populations

rurales et populations agricoles, Université des Sciences et

Technologies de Lille-Flandres-Artois, France, 1986, pp. 85-94.

Vachon, Bernard, "Pour une politique

spécifique d'aménagement rural au Québec", in

Trames, no. 11, Université de

Montréal, Faculté d'Aménagement, 1996, pp. 78-84.

Note 1. Notes de conférence prononcée le 17 septembre 2016, lors

d’une soirée consacrée à l’évolution de la ruralité à

Saint-Mathieu-de-Rioux. Précédée de la projection du film de Jean-Claude

Coulbois, Retour au pays d’en bas, réalisé en 1977. Présent à cette soirée, le

cinéaste a expliqué les circonstances et le contexte dans lequel le film

a été tourné. Plusieurs témoignages de résidents ont suivi.

Note

2. En 1932, la beurrerie de Saint-Mathieu transformait un total de

107,745 livres de beurre pour atteindre une production maximum de

182,207 livres en 1958.

Note 3. Dans les bonnes années, la production était de 400 000

boîtes par an. Une centaine d’hommes y travaillaient. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3300

15 décembre 2016

Fernand Dionne (1932 – 2016)

Fernand Dionne est décédé le 10 décembre, à l’âge de 84 ans. Fils

d’Onésime Dionne, industriel, et de Gracia Ouellet, il est né à

Saint-Mathieu-de-Rioux le 29 avril 1932 au moment où le pays vit une

grande dépression économique suite à la crise boursière de 1929 à New

York.

Il fait ses études primaires au couvent du village, puis son cours

classique au Séminaire de Rimouski de 1944 à 1952 où il obtient son

baccalauréat ès arts de l’université Laval. Par la suite, il prolonge sa

formation en faisant des études universitaires en administration.

Il fait carrière principalement en éducation. Il est tour à tour le

premier secrétaire trésorier de la commission scolaire régionale du

Bas-St-Laurent, le premier secrétaire général et le deuxième directeur

général du Cégep de Rimouski, le premier directeur régional de la

Direction régionale du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie sous l’égide du

ministère de l’Éducation.

Tout au long de sa vie, Fernand Dionne s’implique notamment dans

l’organisation de régates régionales à Saint-Mathieu-de-Rioux et dans la

fondation d’un club de Voile. Après sa retraite, il prend résidence dans

sa paroisse natale où il est conseiller municipal pendant quelques

années. En 2015, il écrit trois articles dans la monographie

Saint-Mathieu-de-Rioux raconte

son histoire parue en avril 2016.

L’hebdomadaire de Rimouski

L’Avantage lui a rendu hommage le 14 décembre 2016 sous la plume de

Pierre Michaud. Voici ce texte :

« Le député de Rimouski, Harold LeBel, et le Cégep de Rimouski rendent

hommage au second directeur général de l'histoire du Cégep de Rimouski,

Fernand Dionne, décédé le 10 décembre, à 84 ans.

« Je suis ému et je tiens à exprimer mes plus profondes sympathies ainsi

que mes condoléances à la famille, aux amis et à tous les proches de

Fernand Dionne. J’ai eu l’occasion d’échanger avec lui lors d’un récent

point de presse sur la sauvegarde de la cathédrale et j’ai été

impressionné par l’attachement qu’il avait pour sa région. C’était un

homme dynamique et engagé dans sa communauté. M. Dionne se battait dur

comme fer pour les causes dans lesquelles il s’engageait. Respecté de

tous et grand passionné, il fut une grande source d’inspiration pour

celles et ceux qui l’ont côtoyé », déclare le député de Rimouski.

« C’est avec tristesse que le personnel et la direction du Collège de

Rimouski ont appris le décès de Fernand Dionne. M. Dionne a occupé

différentes fonctions au Collège, dont celles de contrôleur de 1967 à

1968, de secrétaire général de 1968 à 1970 et de directeur général de

1970 à 1975. M. Dionne a été un grand précurseur pendant son mandat à la

direction du Collège. Il a entre autres procédé à l’inauguration de la

toute nouvelle bibliothèque Gilles-Vigneault en 1970 et il a réalisé

plusieurs changements, notamment en ce qui concerne le développement de

plus d’une douzaine de programmes de formation professionnelle »,

indique un communiqué du Cégep.

« Nous avons eu le privilège de

côtoyer M. Fernand Dionne à quelques reprises alors qu’il était à sa

retraite. Il a d'ailleurs participé à la tenue des célébrations du 150e

du Séminaire de Rimouski. À chaque fois, ce fut un plaisir de le

rencontrer et d’échanger avec lui sur l’histoire du Collège. Nos plus

sincères condoléances à la famille de M. Dionne », ajoute une

responsable des communications du Collège, Claire Bérubé.

Une célébration de la parole en mémoire de Fernand Dionne aura lieu en

la chapelle du Mausolée Saint-Germain, 280, 2e

rue Est, Rimouski, le samedi, 17 décembre à 11 h. La veille, les proches

accueilleront les témoignages de sympathie au Centre funéraire

Bissonnette de Rimouski. » (Fin du texte cité)

On peut penser que Fernand Dionne, dans son domaine, a suivi les traces

de son père qui a été maire de Saint-Mathieu-de-Rioux pendant 20 ans et

préfet du comté de Rimouski pendant 8 ans.

|

|

| Retour | Accueil |

|

# 3265

1er décembre 2016

Un

parc éolien

Le 27 mai 2016, Radio-Canada faisait un reportage sous le titre :

Parc éolien Nicolas-Riou : « Une

mine d'or pour la MRC des Basques », dit Bertin Denis. Le texte a

été écrit d'après les informations de Denis Leduc.

« Le projet de parc Nicolas-Riou, qui consiste à ériger 65 éoliennes de

3,3 MW dans les MRC des Basques et de Rimouski-Neigette, obtient le feu

vert du gouvernement Couillard. Une nouvelle qui réjouit les élus

locaux.

Les ministres de l'Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Arcand,

et du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, étaient à Saint-Mathieu-de-Rioux

vendredi matin pour en faire l'annonce.

Quatre cents emplois seront créés durant la construction du parc, et une

dizaine pour assurer les opérations des éoliennes. Le préfet de la MRC

des Basques, Bertin Denis, parle de ce projet comme de l'investissement

le plus important en 100 ans dans sa région. « C'est vraiment énorme

pour la MRC des Basques, les gens sont en train de se préparer, ça

s'achète des maisons pour louer aux travailleurs, ils s'ouvrent des

petits restaurants, des cantines, c'est génial », affirme Bertin Denis.

Pour le préfet, il s'agit de retombées de 1,1 million de dollars en

revenus et en redevances pour les 25 prochaines années, dans la MRC des

Basques. Trois éoliennes ont été retirées du projet initial, pour éviter

une éventuelle pollution visuelle, qui avait fait l'objet d'inquiétudes

chez les résidents de la région.

Le parc éolien Nicolas-Riou sera financé par la société française EDF,

Énergie Éolienne Bas-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale de

l'énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Projet éolien Nicolas-Riou :

68 éoliennes de 3,3 MW (capacité totale de 224,4 MW)

Coûts estimés à 500 M $

Les éoliennes seront implantées dans les MRC des Basques et de

Rimouski-Neigette. Le parc Nicolas-Riou sera l'un des derniers projets

éoliens à voir le jour après le quatrième appel d'offres gouvernemental,

puisque le gouvernement Couillard a annoncé dans sa nouvelle politique

énergétique qu’il ne développera pas de nouveaux approvisionnements

énergétiques tant et aussi longtemps que Québec aura une marge de

manœuvre énergétique supérieure à 4 %.

Après avoir tenu des consultations publiques l'automne dernier, le

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a donné son feu vert au

projet en février dernier. » (Fin du texte cité) |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3215

11 novembre 2016

L’apiculture

En 1938, l'Office de recherches

économiques du Québec a publié le rapport d’un inventaire des ressources

naturelles et industrielles du comté municipal de Rimouski. On y donne

beaucoup de renseignements sur Saint-Mathieu-de-Rioux qui était alors

une paroisse de ce comté. On y retrouve notamment des renseignements sur

l’apiculture en 1937.

Il est écrit : « Il n'y a qu'un

seul apiculteur dans la municipalité. Ce dernier possède 10 ruches et

son produit est naturellement vite écoulé sur le marché local. »

Après avoir fait un appel sur la

page Facebook de Ghislaine Théberge pour connaître ce propriétaire, on

m’a informé que les ruches appartenaient à Maurice D’Auteuil sur sa

terre située à l’extrémité est du village. Voici ce que Nathalie

Fournier a écrit : « Chose certaine, un de mes proches âgé de 93 ans (son père)

se souvient parfaitement qu'il y avait des ruches (chez Maurice

D’Auteuil). Le verger de pommes était à proximité et c'était en vue,

entre autres, de favoriser la pollinisation. Et mon témoin ajoute :

« J'étais jeune. Je passais par là et je vois encore une des filles de

monsieur Adélard (père de Maurice) vêtue de sa salopette, son grand

chapeau et sa protection au visage en train de voir à ses ruches. »

À cette époque, dans le comté de

Rimouski, le plus important apiculteur avait 40 ruches et il demeurait à

Bic. La majorité des cultivateurs qui se livraient à la production du

miel n’avaient qu'une ruche ou deux. Dans ces derniers cas, la

production était généralement consommée dans la famille.

Avec 10 ruches, Maurice D’Auteuil

pouvait sûrement écouler une grande partie de sa production sur le

marché paroissial avec quelque bénéfice. |

|

| Retour | Accueil |

|

#

3160

20 octobre 2016

Un

club critiqué

Le Club Appalaches est un club

privé de chasse et de pêche dont le territoire inclut le

Lac-Boisbouscache et les terres de la Couronne qui comprennent une

partie du rang 6 de Saint-Mathieu-de-Rioux et qui appartenaient

autrefois à la seigneurie Nicolas-Rioux. Les membres y possèdent encore

des droits exclusifs de chasse et de pêche.

Le 22 décembre 2015, Jean-Jacques

Vien, autrefois Notaire à Trois-Pistoles, signe un article sur le sujet

dans L’Avantage, un

hebdomadaire de Rimouski. Le titre de l’article est

Club Appalaches et le Moyen Âge.

Voici le texte de cet article :

« Il y a mille ans, la

civilisation européenne vivait l’époque du Moyen Âge : l’aristocratie

détenait des droits seigneuriaux, la bourgeoisie profitait de privilèges

et le peuple devait se contenter de miettes lui permettant d’accomplir

sa mission de serviteur…

En 2015 dans les Basques, une

région très ÉLOIGNÉE, la modernité tarde ; l’opération DÉCLUBAGE de

1978, n’est pas encore arrivée dans notre forêt publique : Club

Appalaches y détient des droits exclusifs de chasse et pêche, reconnus

en 1999 par l’honorable René Letarte, juge de la Cour d’appel du Québec,

qui en même temps, a reconnu le droit de circuler pour les citoyens

ordinaires… encore des miettes ?

Depuis 1956, Club Appalaches a

construit, installé, rénové et agrandi une trentaine de chalets, et a

aussi ouvert et prolongé des kilomètres de chemin dans notre forêt

publique, tout cela sans bail ni autorisation du Ministère ; l’honorable

Jean-Roch Landry de la Cour supérieure du Québec, dans un jugement de

1998 leur a reconnu des droits « de superficie » pour un MAXIMUM de 8

camps ou chalets : certains fonctionnaires endormis n’ont pas lu la page

26 de ce jugement ni le plan annexé en I-9 ; donc, cette occupation

illégale de notre forêt publique va persister.

En 2016, peut-on espérer que Jean

D’Amour, député-ministre responsable de notre région éloignée, nous

sorte du Moyen Âge en initiant une procédure d’expropriation de ces

droits exclusifs ? Avec l’aide de son collègue, le Notaire Laurent

Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, il faudrait au

moins ouvrir les yeux de certains fonctionnaires inertes, car si ces

fonctionnaires continuent à pratiquer l’aveuglement volontaire et que

ces ministres continuent à faire la sourde oreille, on n’est pas sorti

du … Moyen Âge. » (Fin du texte cité)

Se peut-il que les membres du Club

dont l’existence remonte à 1910 aient pu oser bafouer ainsi la décision

du tribunal ? Si M. Vien dit vrai et je préfère ne pas en douter, il y a

là un problème de deux poids deux mesures à corriger.

Quand j’étais jeune autour des

années 1950, j’ai souvent eu l’occasion d’entrer en contact avec des

membres du Club puisque nous demeurions à peu près à un kilomètre de la

barrière et que la route du rang 6 passait à côté de notre maison sur la

terre de mon père. Ces touristes venaient de la région de Sherbrooke et

la plupart parlaient anglais. Ils étaient très gentils. Ils achetaient

du lait, de la crème, des œufs et parfois de petites choses d’usage

courant qu’ils avaient oublié d’apporter. Ils achetaient surtout des

vers de terre que nous piochions pour un sou le ver. Un jour, l’un d’eux

qui était médecin a examiné une de mes sœurs qui était malade sans

exiger de frais.

Malheureusement pour nous, ces

touristes venaient dans notre « cour » pour capturer nos poissons et

notre gibier. Je n’ai jamais pu franchir la barrière, même si nous

passions devant elle pour aller sur la terre de mon père au rang 6. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3115

2 octobre 2016

Baptême de Célina Bérubé

Sur son acte

de baptême, il est écrit que son parrain est Louis Fournier, et sa

marraine, Geneviève Parent. Il s’avère que le prénom de la marraine est

Hermine et non Geneviève.

Louis

Fournier est né le 23 septembre 1849 à Saint-Simon. Il est le fils de

Louis-Richard Fournier, né en 1812, et d’Angélique Paradis, née en 1824

à Kamouraska. Le couple Fournier-Paradis s’est marié à Trois-Pistoles le

24 octobre 1848.

Hermine

Parent est baptisée le 26 avril 1848 à Saint-Simon. Elle est la fille de

Louis Parent, né à Kamouraska en 1810, et d’Élisabeth Côté, née à

Rivière-Ouelle en 1823. Le couple Parent-Côté s’est marié à

Trois-Pistoles le 29 octobre 1844. Louis Parent est le grand-père de Mgr

Charles-Eugène Parent.

Selon le

livre-souvenir du 150e anniversaire du Bic publié en 1980,

« Louis Fournier, cultivateur, arrive au Bic vers 1870 ». Il épouse

Hermine Parent à Saint-Mathieu-de-Rioux le 16 février 1874.

La première

photo est celle de Louis Fournier et la seconde, celle d’Hermine Parent.

Elles ont été puisées dans le livre-souvenir du Bic.

|

|

| Retour | Accueil |

|

# 3075

16 septembre 2016

Édouard Bérubé (1812-1869)

Une question m’a été posée par une lectrice du blogue : « Avez-vous déjà

entendu parler d’Édouard Bérubé, marié à Ozita Rioux ? Il s’est marié

dans les années 1830 mais je ne trouve pas d’information dans les livres

que je possède. Faisait-il partie des premiers colons de Saint-Mathieu ?

Et si oui, a-t-on une idée, où son lopin de terre était situé ? »

Réponse

Édouard Bérubé est né le 10 octobre 1812 à Rivière-Ouelle. Il épouse

Osithe (Ozita) Rioux le 12 novembre 1833 à Trois-Pistoles. Il décède le

21 janvier 1869 à Trois-Pistoles à l’âge de 57 ans. Son épouse est née à

L’Isle-Verte le 20 décembre 1803 et décède à Trois-Pistoles le 3 février

1869 à l’âge de 66 ans.

Le couple a au moins trois enfants :

• Édouard, né le 10 février 1837 à Saint-Simon. Il épouse Sérazine

Bélanger le 25 juillet 1859 à Saint-Simon.

• Bernard, né le 2 avril 1838 à Saint-Simon. Il épouse Philomène

Lévesque le 24 février 1868 à Trois-Pistoles. Philomène est née le 4

juillet 1847 à Saint-Simon.

• Calixte, né le 13 octobre 1839 à Saint-Simon. Il épouse en seconde

noces Emma-Aimée Boulanger le 16 février 1892 à Saint-Mathieu.

Édouard (fils) a au moins 11 enfants. L’aîné Elzéar est né le 12 janvier

1862. Il est baptisé à Trois-Pistoles. On ne connaît pas le lieu de

naissance d’Émilia, née en 1864. Arthémise, née en 1865, est baptisée à

Saint-Simon, les autres à Saint-Mathieu. En 1878, Édouard (fils) est

cultivateur en haut de la paroisse, soit dans le rang 3 Ouest.

Elzéar épouse Claudia Lévesque, née à Saint-Simon, le 12 novembre 1886 à

Trois-Pistoles. Tous deux décèdent à Saint-Mathieu. Le couple

Bérubé-Lévesque a huit enfants dont au moins trois fils ont vécu à

Saint-Mathieu : Joseph, Charles-Eugène et Émile.

Que faut-il conclure de toutes ces données ?

Il faut d’abord noter que les registres paroissiaux de Saint-Simon ont

été ouverts en 1836 et ceux de Saint-Mathieu en 1866. Avant 1836, tout

acte religieux accompli à Saint-Mathieu est inscrit à Trois-Pistoles.

Entre 1836 et 1866, l’inscription est à Saint-Simon.

Le fait que les trois enfants connus d’Édouard Bérubé (père) soient nés

à Saint-Simon en 1837, 1838 et 1839 nous laisse penser que le couple a

vécu à Saint-Mathieu ou à Saint-Simon. Lors de leur mariage en 1833, les

terres de Saint-Simon étaient probablement toutes défrichées, car le

premier colon s’y est installé en 1798. Si Édouard Bérubé (père) n’a pas

acheté une terre déjà défrichée, il vivait sur le territoire de

Saint-Mathieu. C’est son fils Édouard qui aurait hérité de la terre du

rang 3 Ouest. Dans les années 1940, des fils d’Elzéar sont cultivateurs

dans ce rang. Émile et Joseph avaient deux terres voisines et

Charles-Eugène en avait une plus à l’ouest. La terre d’Émile est celle

où demeure actuellement Carmen Jean et l’autre voisine est à l’est.

À Saint-Mathieu, le premier colon s’y est établi en 1830. Édouard

Bérubé, père, s’est marié en 1833. À cette époque, on occupait

habituellement une terre en se mariant.

Bref, le fait que les trois fils connus d’Édouard Bérubé (père) aient

été baptisés à Saint-Simon, qu’Édouard Bérubé (fils) est cultivateur au

rang 3 Ouest de Saint-Mathieu en 1878 et que trois fils d’Elzéar aient

été cultivateurs au même rang me porte à croire qu’Édouard Bérubé (père)

est un pionnier de Saint-Mathieu et qu’il s’est établi au rang 3 Ouest,

mais je ne peux pas l’affirmer avec certitude. L’acte notarié d’achat

pourrait le confirmer ou non. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 3045

4 septembre 2016

Les pistoles-souvenirs

Une pistole-souvenir est une pièce de monnaie qui est émise chaque année

depuis 1986, soit il y a 30 ans, par l’organisme Tourisme les Basques de

Trois-Pistoles. Cette pièce commémore « des anniversaires, des légendes

et des lieux touristiques de la ville et de la région des Basques. »

Sur le site de cet organisme on peut lire : « À une époque où l’émission

de monnaies souvenirs était

populaire comme moyen visant à commémorer des anniversaires de villes,

villages et fêtes populaires, les organisateurs du Festival des Îles

eurent l’idée de faire émettre une pièce de monnaie de ce genre pour

célébrer le 10e anniversaire du festival en 1986. Et quoi de

plus normal que de chercher à reproduire une

pistole, pièce ancienne qui

avait donné son nom à la ville. »

On continue en écrivant : « Cette pièce qui vise à promouvoir la région

des Basques et les activités qui s’y déroulent, est devenue au fil des

ans une pièce des plus prisée tant par les résidents et visiteurs de

Trois-Pistoles et de la région des Basques, que par les collectionneurs

de monnaie du Québec et du Canada.

Le motif qui apparait au revers de la pièce et qui représente une pièce

dite pistole d’or intrigue à lui seul par sa particularité. Quant aux

divers motifs qui ont orné l’avers des diverses émissions, ils ont

contribué à promouvoir les aspects culturels, touristiques et

historiques de la ville de Trois-Pistoles et de la région des Basques. »

Depuis ses débuts, en deux années, la pistole-souvenir a été émise en

hommage à Saint-Mathieu-de-Rioux.

• En 2012, pour souligner le 40e anniversaire des débuts

officiels du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

• En 2015, en l’honneur de l’église Saint-Mathieu qui est un immeuble patrimonial depuis 2010. |

|

| Retour | Accueil |

|

#

3015

23 août 2016

La

grange à dime

Dans la monographie de

Saint-Mathieu-de-Rioux publiée en avril 2016, j’ai écrit un texte

intitulé La grange à dime.

Certaines personnes ont été surprises du

fait que je l’avais appelée ainsi, parce que souvent les gens

disaient La grange du curé.

Je me souviens d’être allé à cette

grange avec mon père quand j’avais probablement neuf ans. C’était en

1950. Mon père était allé porter des poches d’avoine.

Dans le livre, j’ai mentionné que

les cultivateurs allaient « y déposer un prorata de leur récolte de

grains ou de foin », mais je n’ai pas défini le prorata pour ne pas

alourdir le texte et parce que ce ratio a changé au cours du temps.

Dans la Bible, on raconte

qu’Abraham avait donné la dime à Dieu, soit la dixième partie de son

revenu. D’ailleurs, le mot dime, vient du mot latin

decima signifiant dixième.

Dans le site de Sainte-Flavie, on

fait la petite histoire de la dime au Québec. On peut lire : « La dime

est à l’origine un impôt en nature. Ce système de prélèvement provient

du système féodal français et il a traversé l’Atlantique avec les

premiers colons français. La dime était un des moyens employés par

l’Église, pour libérer les curés des paroisses du fardeau des travaux

manuels.

Au Québec, l’instauration de la

dime subit plusieurs adaptations et soubresauts. En effet, le premier

évêque de Québec la fixe à la treizième part de la récolte du grain.

Mais ce dernier est contraint de la réduire à la vingtième part et finit

même par la suspendre. Il faut attendre Jean Talon, premier intendant de

la Nouvelle-France (1665-1681), pour que la dîme soit fixée à la

vingtième part en 1674.

Lors de la Conquête de 1760, la

dîme est abolie. Toutefois, il semble qu’elle continua d’être fidèlement

payée au curé après les bouleversements du changement de régime. Enfin

en 1774, l’Acte de Québec remet le système en vigueur. »

Plus loin, on écrit : « Au Québec,

la dîme correspond le plus souvent au vingt-sixième minot de grain

récolté. »

Même si les évêques fixaient des

proratas, la dime est passée de statut d’obligation légale à celui de

devoir moral sur une base volontaire.

Il existe encore quatre granges à

dime au Québec, dont celles de Sainte-Flavie, Sainte-Florence et de

Saint-Joseph de Kamouraska. |

|

| Retour | Accueil |

|

#

3000

17 août 2016

Deux témoignages

Les retrouvailles du 150e

anniversaire de Saint-Mathieu-de-Rioux ont eu lieu principalement les 30

et 31 juillet 2016. Je vous livre deux témoignages que j’ai puisés dans

la page Facebook de Ghislaine Théberge. Les textes proviennent de deux

membres de la même famille, soit celle de Gérard Belzile et de Jeanne

Gagnon. Gérard Belzile a été beurrier à Saint-Mathieu pendant plus de 20

ans. Jeanne Gagnon a été la première femme marguillère de la paroisse.

1. Martine Belzile

« C'est le cœur rempli d'amour, de

joie et de reconnaissance que je suis retournée chez moi, à Québec.

[…] Un immense merci aux

organisateurs et aux bénévoles pour ces moments de grâce, aussi

touchants que mémorables. »

2. Marcel Belzile

« Ce petit village qui m'a vu

naître à la demie du siècle dernier, bien incrusté au creux de

montagnes, entouré de ski, de golf, de vin... et bien sûr, de son lac

avec ses humeurs changeantes : parfois paisible et d'un calme stoïque

presque irréel... mais il peut être aussi agité par des forces éoliennes

insoupçonnées qui peuvent le faire littéralement sortir de ses gongs,

nous laissant bouche bée.

Et finalement, je salue tous ces

artisans qui ont rendu possible la réalisation de cette gigantesque fête

du 150e. Je salue tous ces gens sur qui j’ai pu accoler

finalement un nom sur leurs visages… »

|

|

| Retour | Accueil |

|

# 2995

15 août 2016

Les festivités continuent

La dernière fin de semaine de juillet a vu une foule de natifs et d’amis

déferler vers Saint-Mathieu-de-Rioux.

Le samedi 30 juillet, l’exposition des artisans et les activités

familiales ont précédé le souper canadien retrouvailles. Plus de 750

convives ont convergé vers le chapiteau installé sur la patinoire. De

nombreuses rencontres souvent très émotives ont eu lieu.

Le dimanche 31 juillet, sous un soleil bienfaisant, une messe présidée

par l’Archevêque de Rimouski attira des centaines de paroissiens et de

touristes au Parc du Mont-Saint-Mathieu. Un brunch suivi. Puis, ce fut

le défilé sur la rue Principale, un défilé haut en couleurs et en

musique. Le souper méchoui montra un service plutôt lent.

Après la soirée des artistes locaux sous le chapiteau, un feu d’artifice

exceptionnel éclaira le Petit lac Saint-Mathieu.

La plupart des activités du 150e sont maintenant du passé. Il

reste encore :

• Le 20 août à 19 h 30, à la salle municipale, une soirée de contes où

trois interprètes, Daniel Projean, Georgette Renaud et Renée Robitaille

seront sur scène. Cinq de mes contes seront interprétés par eux.

• Le 28 août à partir de 10 heures, un tournoi de golf au club de golf

du Parc du Mont-Saint-Mathieu.

• Le 17 septembre à 19 h 30 à la salle municipale, projection du

film Retour au pays d’en bas

avec J.-C. Colbois et Bernard Vachon.

• Le 26 novembre à 19 h 30 à l’église, un concert de Noël et à 22 h, le

réveillon de clôture des festivités qui auront vu passer un nombre

impressionnant d’activités, soit 36. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2985

25 juillet 2016

Commanditaires au 125e

En 1991, Saint-Mathieu-de-Rioux fête son 125e anniversaire. À

cette occasion, le Courrier de Trois-Pistoles publie un encart de 12

pages. Des commanditaires de Saint-Mathieu annoncent dans ces pages. En

voici la liste :

• Fabrique de Saint-Mathieu

• Municipalité de Saint-Mathieu dont le maire est Kenneth Ogilvie. Les

conseillers sont : Marc-André Jean, Marie-Anne Paradis, Jeanine D’Amours

Ouellet, Yvette O. Ouellet, François Houle et Régent Anctil. La

secrétaire-trésorière est Michelle Lafontaine.

• AFEAS

• Comité des loisirs Fleur de Lys

• Club de l’Âge d’or, Les Bons Amis

• Fondation Célina Bérubé

• Ambulance Saint-Jean dont le surintendant est Lionel Lagacé

• Caisse populaire dont le directeur est Alain Leclerc

• Association pour la protection du lac Saint-Mathieu

• Ferme du lac, dont le propriétaire est Edmond Dionne

• Ferme du Rocail, propriété de Denise et Réjean Lagacé

• Ferme KLO, propriété de Kenneth et Linda Ogilvie et ayant un service

de moissonneuse-batteuse

• Ferme Masika, propriété de Marie et Charles Pelletier

• Ferme des Sentiers, propriété de Claude et Laurie Thibault

• Serres Les Grands Vents

• Marché de chez-nous dont les propriétaires sont André et Denise

• Club Appalaches

• Produits forestiers Basques

• Société d’exploitation des ressources des Basques

• Autobus Richard Jean, propriété de Denis Rouleau

• Quincaillerie Dionne

• Simon Plourde, commerce d’animaux et vente de matériel de sucrerie

• Auberge 4-Saisons, propriété de Lorenzo et Noëlla

• Hôtel Relais du Lac et Transport Raynald Beaulieu

• Taxi Paul Lafontaine

• Électriciens Roger Desjardins dont le représentant est Jean-Maurice

Rioux

• Garage Michel Vaillancourt |

|

| Retour | Accueil |

|

#

2940

6 juillet 2016

Terre d’Yvon Ouellet

Sur la page

Facebook de Ghislaine Théberge, Yannick Plourde a nommé cinq

propriétaires de la terre qui appartient aujourd’hui à Yvon Ouellet.

Cette terre est située au rang 3 Ouest, non loin de la route qui mène à

Saint-Simon. Mes recherches ont permis de trouver un autre propriétaire,

Joseph-Narcisse Ouellet. Les propriétaires connus de cette terre sont

uniquement des Plourde et des Ouellet. Les voici :

1. Éloi Plourde, marié à Euphémie Bélanger le 3 septembre 1850 à

Saint-Simon. Le couple a eu six enfants.

*2. Cyprien Plourde, marié à Symphrose Gauvin le 22 juillet 1884 à

Saint-Simon. Il est le fils d’Éloi Plourde. Par la suite, il fut

marchand général. Le couple a eu 13 enfants.

3. Joseph-Narcisse Ouellet, marié à Éva Bérubé le 7 juillet 1896 à

Saint-Mathieu. Le couple a eu 14 enfants.

4. Étienne Ouellet, marié à Alice Vaillancourt le 27 juillet 1920 à

Saint-Mathieu. Il est le fils de Joseph-Narcisse. Le couple a eu 13

enfants.

*5. Simon Plourde, marié à Anne-Marie-Beaulieu le 7 juillet 1951 à

Saint-Mathieu. Il est l’arrière-petit-fils d’Éloi Plourde (Éloi, Joseph,

Émile, Simon). Le couple a eu sept enfants.

*6. Yvon Ouellet, marié à Monique Rainville le 27 avril 1974 à

Beauport. Aimée Ouellet, la grand-mère d’Yvon du côté maternel, est la

fille de François Ouellet, frère de Joseph-Narcisse. Le couple a eu

trois enfants.

On peut penser que, selon la coutume, l’année de

possession de la terre pour les quatre premiers propriétaires correspond

à la date de leur mariage. Peut-être, y a-t-il eu d’autres propriétaires

? Les actes notariés nous permettraient de valider cette liste.

L’astérisque indique que le propriétaire a été (ou est)

maire. Serait-ce une terre fertile pour accéder à la mairie ?

Il serait intéressant de faire le même exercice pour d’autres terres de

Saint-Mathieu. Aussi, j’invite toute personne qui aurait des

renseignements à ce sujet de me les faire parvenir. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2900

21 juin 2016

Chant du 150e anniversaire

Cette année, Saint-Mathieu-de-Rioux fête son 150e

anniversaire. Un chant de ralliement a été composé pour l’occasion. Le

voici :

Air : La valse de l’Isle-aux-Coudres

Musique : Céline Neault

Paroles : Marjolaine Bernier, inspirées du chant de bienvenue de l’Âge

d’Or

Refrain

Cent cinquante ans à Saint-Mathieu,

Festivités dans notr’milieu.

Amis, amis, chantons ensemble,

Rions, chantons, amusons-nous.

Amis, amis, chantons ensemble,

Toujours tournés vers l’avenir!

Couplets

1. Aujourd’hui, pour nous, il y a fête,

Venez, venez nous visiter.

Faisons place à nos retrouvailles,

À tous, cordiales amitiés.

2. Notre village est en liesse,

Très fier de tous vous recevoir.

Il vous dit sa viv’allégresse,

En pensant à nos défricheurs.

3. Fièr’ment Saint-Mathieu vous accueille,

Dans ses murs hospitaliers.

Ouvrant ses bras, il recueille

Les fruits de la fraternité. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2870

9 juin 2016

Saint-Mathieu fête en juillet

Juillet 2016 sera le mois le plus

important pour souligner le 150e anniversaire de la paroisse.

L’ouverture officielle des fêtes se fera le 22 juillet. Suivra une

soirée dansante avec Ghislain Lavoie sous le chapiteau installé à

l’emplacement de la patinoire.

Le 23 juillet à 10 heures, les

Mathéens et leurs invités auront droit à une exposition d’artisans sur

le parvis de l’église ou à la salle municipale. À 13 heures, un concours

de tire de chevaux a lieu sur le terrain de balle. Après le souper

spaghetti à 17 heures 30 sous le chapiteau, une soirée country avec le

Duo Harvey prendra la relève.

Le 24 juillet à 13 heures,

l’automobile est à l’honneur avec une exposition de voitures anciennes

sur le parvis de l’église. Suivra à 14 heures, une visite guidée des

croix de chemin. À 17 heures 30, il y aura un souper tournedos sous le

chapiteau. La journée se termine avec une soirée de danses sociales avec

Michelle Fournier sous le chapiteau.

Le 29 juillet à 21 heures, se

tiendra une soirée rock avec le groupe Open House sous le chapiteau.

Le 30 juillet à 10 heures, les

artisans exposent sur le parvis de l’église ou à la salle municipale. À

partir de 11 heures, des activités familiales sont prévues autour du

chapiteau. À 17 heures 30, un souper canadien retrouvailles est offert

sous le chapiteau. La journée se termine par une soirée dansante avec

Kaven Haché au même endroit.

Le 31 juillet est une journée bien

remplie.

◊ 10 heures : Messe au Parc du

Mont-Saint-Mathieu ou à l’église

◊ 11 heures 30 : Brunch au Parc du

Mont-Saint-Mathieu

◊ 13 heures 30 : Défilé sur la rue

Principale

◊ 17 heures 30 : Souper Méchoui

sous le chapiteau

◊ 19 heures 30 : Soirée des

artistes locaux et tirages avec Émilie Rioux sous le chapiteau

◊ 21 heures 30 : Feux d’artifice

au dessus du Petit lac Saint-Mathieu.

Pour plus de précisions ou

advenant des modifications possibles, il serait bon de consulter

l’horaire des activités dans le site de la municipalité ou de visiter la

page Facebook de Ghislaine Théberge.

http://www.st-mathieu-de-rioux.ca/150anniversaire.htm

https://www.facebook.com/groups/150esaintmathieuderioux/?fref=ts

Pendant le même mois, deux

événements auront lieu à Saint-Mathieu : le festival Le Riverain du 1er

au 3 juillet à la plage municipale et la 10e édition de

Trois-Pistoles en chansons du 8 au 10 juillet et du 15 au 17 juillet à

la salle communautaire du camping KOA.

D’autres activités auront lieu

plus tard. J’y reviendrai. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2865

7 juin 2016

Festivités de juin à Saint-Mathieu

En 2016, dans le cadre du 150e anniversaire de la paroisse,

deux activités ont déjà eu lieu : le souper d’ouverture le 13 février et

le lancement de la monographie le 24 avril.

Le 24 juin, jour de la Fête nationale, un pique-nique et des activités

familiales se dérouleront à la plage municipale à partir de midi. Un

souper y sera servi. À 19 h, le nouveau nom de la plage municipale sera

dévoilé. Quel sera ce nom ? Faites des paris. Par la suite, on pourra

entendre de la musique québécoise. Le tout sera couronné par le feu de

la Saint-Jean, toujours à la plage municipale.

Pour plus de précisions ou advenant des modifications possibles, il

serait bon de consulter l’horaire des activités dans le site de la

municipalité ou de visiter la page Facebook de Ghislaine Théberge.

http://www.st-mathieu-de-rioux.ca/150anniversaire.htm

https://www.facebook.com/groups/150esaintmathieuderioux/?fref=ts

De nombreuses autres activités sont prévues à partir de juillet. J’y

reviendrai. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2840

28 mai 2016

Commentaires sur la monographie

J’ai reçu deux commentaires détaillés de la monographie de

Saint-Mathieu-de-Rioux. Le premier provient d’une personne qui n’a

jamais résidé à Saint-Mathieu, mais qui a lu ou feuilleté plusieurs

monographies paroissiales. Le deuxième provient d’un Mathéen. Voici des

extraits de ces textes :

Premier commentaire

« […] Impressionnante, la somme de travail qu'a exigée l'élaboration de

cette monographie.

On te savait féru de statistiques. Personne ne saurait en douter à la

lecture du volume. Et elles sont parsemées à bon escient.

La subdivision de chacun des chapitres rehausse l'intérêt du livre et en

rend la lecture des plus agréable, tout en permettant d'aborder les

multiples volets de l'histoire de la paroisse.

Voilà une publication qui se démarque avantageusement de bien des

monographies paroissiales.

Félicitations. »

Deuxième commentaire

« J'ai tout lu. Même la table des matières. [… Un de mes amis] a admiré

la facture. Il a trouvé le livre beau et très bien présenté. Pour moi,

il s'agit d'un livre qui a exigé beaucoup de recherches tant les données

sont précises et bien fournies. Le texte se lit avec grand intérêt.

La présentation par sections donne lieu à des textes courts et

intéressants. Ainsi, les sujets sont nombreux et couvrent une très large

part de la vie antérieure des Mathéens et des Mathéennes. Ce document

d'histoire même devrait servir de modèle à tous ceux qui se penchent sur

leur propre communauté paroissiale et municipale.

Le lisant, j'ai appris beaucoup, moi qui croyais bien connaître le passé

de Saint-Mathieu. Avec un certain plaisir, je me revoyais dans les

années de mon enfance.

Que de souvenirs ! »

J’en profite pour souligner à nouveau le travail colossal de recherches

effectué par Marjolaine Bernier. Sans elle, la monographie ne serait pas

aussi élaborée. Et tout ce travail a été fait à distance.

|

|

| Retour | Accueil |

|

# 2820

19 mai 2016

L’Auberge 4-Saisons

Dans un article écrit par Pierre Michaud et publié le 17 mai 2016 dans

le journal l’Avantage, on nous apprend que le Camping KOA Bas-St-Laurent

a acheté l’Auberge 4-Saisons. Voici le texte :

« À la suite de la fermeture définitive et de la faillite de l’Auberge

4 Saisons de Saint‐Mathieu

en février dernier, Camping KOA Bas‐St‐Laurent

vient de s'entendre avec le syndic pour en faire l’acquisition.

La nouvelle tombe à point, car lors de la belle saison 2016, plusieurs

activités se tiendront à Saint‐Mathieu

:

- les Fêtes du 150e anniversaire de Saint‐Mathieu‐de‐Rioux

;

- la piscine, la plage, le parc d’amusement familial et les croisières

en ponton seront accessibles du 10 juin au 15 septembre ;

- le Festival du Riverain, du 1er au 3 juillet ;

- Trois‐Pistoles

en Chansons, les fins de semaines du 8 et 15 juillet ;

- le Weekend Country à la Fête du Travail ;

- le Tour du Lac Saint‐Mathieu

le 10 septembre.

« L’Auberge 4 Saisons existait

depuis 40 ans et est devenue une véritable institution. Nous croyons

important qu’il y ait des services de restauration et d’hébergement

autour du Lac, cet été. Nous analyserons comment en assurer la pérennité

» lance Thomas Gagnon, président.

Situé directement sur les rives du Lac Saint‐Mathieu

et sa plage de sable fin, Camping KOA Bas‐St‐Laurent

est le premier camping 5 étoiles de tout l’Est du Québec.

En 2016, avec 255 sites dont 230 pour VR, 25 pour tentes et petits VR

ainsi que 6 cabines, Camping KOA Bas‐St‐Laurent

devient également le plus important camping dans l’Est. Thomas Gagnon

est secondé par Martin Bruneau, gérant, et Jérôme Bérubé, responsable de

la construction. » (Fin du texte cité) |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2805

13 mai 2016

Prestations exceptionnelles

En 2015, Saint-Mathieu-de-Rioux a accueilli le concours

Trois-Pistoles en chansons du

10 au 12 juillet et du 17 au 19 juillet. Voici un texte d’Adeline Mantyk

publié le 27 juillet 2015 dans le journal

L’Avantage :

« Après deux longues fins de semaine enchaînant 10 spectacles, les

organisateurs du concours qui a eu lieu cette année au camping KOA

Bas-Saint-Laurent, se disent ravis de cette 9e

édition de Trois-Pistoles en

chansons.

Le conseil d’administration et le directeur, Éric Côté sont fiers

d’avoir enregistré des salles combles pour les six spectacles en soirée.

Selon les organisateurs, les quatre spectacles en après-midi ont connu

davantage de succès que par le passé, compte tenu de la possibilité

d’assister au spectacle en plein air sur la terrasse.

Lors des quatre grandes finales, certains spectateurs étaient sans mot

devant la qualité exceptionnelle des prestations des finalistes : « On

se croirait en direct de l’émission

La Voix, de dire plusieurs

spectateurs, même en plus beau car nous découvrons des artistes de 15

ans et moins tout à fait extraordinaires », rapporte M. Côté. « Ils ont

découvert 134 talents incroyables que le monde artistique ne connaît pas

encore ». Les membres du jury ont qualifié certains finalistes de

professionnels.

Cette année, pas de gagnants de la région que dessert

L'Avantage, mais Danyka

Richard de Rimouski, dans la catégorie Frimousse 12 ans et moins, a

récolté le Prix Camp musical de Saint-Alexandre.

Un nouveau site bien adapté

La nouvelle salle de spectacles et le nouveau site où est présenté

Trois-Pistoles en chansons

semblent faire l’unanimité. Selon les candidats et leur famille, le site

du Camping KOA Bas Saint-Laurent est une station balnéaire

extraordinaire et se prête à merveille à ce genre d’événements. « Il est

beaucoup plus facile de socialiser entre artistes car le site est

vraiment familial, estival et festif », de rapporter le directeur. Les

organisateurs souhaitent donc réitérer l’expérience du concours sur le

site du camping l’année prochaine.

Deux points négatifs corrigés

Les membres du comité organisateur sont à l’écoute des commentaires et

les deux points majeurs négatifs qui étaient mentionnés à chaque édition

ont pu être résolus cette année. Le son de la salle multifonctionnelle

du camping KOA Bas Saint-Laurent était, selon les artistes et les

spectateurs présents, d’une qualité exceptionnelle et la partie terrasse

a apporté un vent de fraîcheur. » (Fin du texte cité)

Pour une 2e année consécutive,

Trois-Pistoles en chansons se

déroulera à la salle multifonctionnelle du Camping KOA Bas Saint-Laurent

à Saint-Mathieu-de-Rioux. Les 9 et 10 avril 2016, on a sélectionné 116

demi-finalistes qui participeront au concours du 8 au 10 juillet et du

15 au 17 juillet. Ce sera la 10e année de

Trois-Pistoles en chansons. |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2795

9 mai 2016

Histoire de Saint-Mathieu

Le 20 avril 2016, Thérèse Martin

du journal L’Avantage de Rimouski a présenté la monographie de

Saint-Mathieu-de-Rioux. Voici son texte :

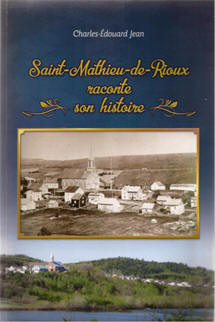

« L’histoire de Saint-Mathieu et

de son site exceptionnel est racontée dans un volume de 368 pages.

Les festivités soulignant le 150e

anniversaire de Saint-Mathieu se poursuivent et le lancement de la

monographie

Saint-Mathieu-de-Rioux raconte son histoire est un événement

marquant de ces fêtes.

Ce livre raconte l’histoire de la

paroisse et de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux. La plume de

Charles-Édouard Jean et les recherches de Marjolaine Bernier ont permis

d’enrichir et de mettre en valeur les événements couvrant la longue

période de 1830 à 2016.

Le volume comprend 368 pages et

115 photographies. La mémoire des gens de Saint-Mathieu a été mise à

contribution, de même que des documents d’archives de la Commission

scolaire, de la Fabrique et de la Municipalité.

La monographie est disponible au

coût de 30 $ et près du quart des volumes ont déjà été (vendus).

Les fêtes ne font que commencer

Les festivités du 150e

anniversaire s’étalent sur plusieurs mois. Lancées en février dernier,

les fêtes sont ponctuées par le lancement du livre […] en avril puis

reprendront en juin, à la Saint-Jean, pour se poursuivre de façon

intense en juillet et en août. Quelques activités sont également prévues

à l’automne.

Les fêtes se dérouleront

principalement sous un chapiteau qui sera installé à l’emplacement de la

patinoire, rue du Collège, à la salle municipale, au parc du

Mont-Saint-Mathieu, à la plage municipale et au golf du parc du

Mont-Saint-Mathieu. Un programme varié a été préparé, comprenant

notamment une exposition de photographies anciennes, des repas et

soirées dansantes, expositions d’artisans, de voitures anciennes,

défilé, feux d’artifice, tournoi de golf.

Dans le cadre des activités de la

Saint-Jean, le nouveau nom de la plage municipale sera dévoilé. » (Fin

du texte cité) |

|

| Retour | Accueil |

|

# 2775

1er mai 2016

Souper du 13 février 2016 Voici un texte d’Amélie Brière, mathéenne

d’adoption depuis décembre 2009 :

À l’arrivée des convives, les Mathéens d’origine

- ou d’adoption, comme moi - recevaient une jolie rose rouge brodée, à

mettre à leur boutonnière. Je l’ai d’ailleurs gardée fièrement. Elle

orne désormais le décolleté de l’un de mes chemisiers ! Cette petite

attention – qui a certes demandé des heures de travail !!! (150 roses

rouges… au moins !) – a donné le ton à la soirée. Une soirée

chaleureuse, où l’on se sentait chez soi et en bonne compagnie.

Sans me rappeler l’ordre des évènements, il y a eu tout plein d’interventions pendant la soirée. La chorale, dirigée par Manon Dionne et accompagnée par Fernand Beaulieu à la guitare, a entonné, en début de soirée, le chant du 150e anniversaire de la paroisse et de la municipalité. C’est Marjolaine Bernier qui l’a composé. Les gens ont particulièrement apprécié ce moment. Tout au long de la soirée, il y a eu des petits bouts d’histoires qui ont été lues ou contées par Marjolaine Bernier, Monique Rainville, Fernand Beaulieu ou Gaston Bourdages. De mon côté, j’ai eu un petit faible pour la fougue du conteur naturel qu’est Fernand Beaulieu. Il a su bien enrober les anecdotes qu’il a livrées au public captivé qu’il avait devant lui. J’ai appris ce soir-là plein de choses : des évènements cocasses de la vie mathéenne, comme le déménagement d’une grange qui a causé bien du fil à retordre et ça m’a permis de faire des liens entre les familles. Un tel est le cousin d’un tel, elle c’est la tante d’un tel… On peut facilement s’y perdre lorsqu’on n’est pas né dans la place ! Saint-Mathieu, c’est comme une grande famille finalement !

Je n’ai pas assisté à

tous les spectacles, mais on m’a raconté plein de belles choses. La

soirée s’est terminée à minuit, juste avant que les carrosses ne se

transforment en citrouille ! Vers 22 heures, le premier duo de musiciens

fut Sylvie Vaillancourt, une Mathéenne pure laine, et son conjoint,

Jacques Bédard, bien connus dans la municipalité et dans les environs.

Jacques est un guitariste hors pair et Sylvie a une voix fluide et

juste. Le deuxième duo fut celui de Simon Fournier, un nouvel arrivant à

Saint-Mathieu que je connais très bien et qui joue d’ailleurs à

l’occasion avec Jacques. Simon habite à côté du cimetière, dans

l’ancienne maison de Madame Théberge. Il y eut aussi les

incontournables, Manon Dionne et Fernand Beaulieu que l’on retrouve dans

toutes les festivités de Saint-Mathieu. Ce sont les piliers nos

prestations musicales !!! Et il paraitrait que ça l’a dansé ! À 23

heures, le président des fêtes du 150e,

Lorenzo Beaulieu, a ouvert la danse avec son épouse Noëlla. Le maire